IL CD-ROM

“SAN SEVERO 2000”

sanseveropuntoit, 28 ottobre 2025

ANTICHE FONTI ICONOGRAFICHE

Antiche Fonti Iconografiche

Tra

i

documenti

in

cui

è

riportata

San

Severo,

il

più

antico

di

cui

è

stato

possibile

venire

in

possesso

è

quello

corografico

che

rappresenta

una

reintegra

del

Demanio

operata

dal

Commissario dott. Livio Margarita nel 1577.

Approfondimento

Il

Tito

(

Memorie

della

chiesa

parrocchiale

e

collegiata

di

S.Giovanni

Battista

,

Napoli

1859),

a

proposito

del

possesso

dei

territori

della

Chiesa

di

San

Giovanni

Battista,

scrive:

“I

beni

demaniali

del

Comune

di

S.Severo

a

poco

a

poco

erano

stati

in

gran

parte

usurpati

dai

particolari

cittadini.

Quindi

nel

1577

la

Regia

Camera

della

Sommaria

decretò

la

reintegrazione

del

demanio,

ed

all’oggetto

fu

delegato Commissario il Dottor D. Livio Margarita”.

In

essa

appare

San

Severo,

caratterizzata

com’è

ancora

oggi

dalle

guglie

dei

numerosi

campanili,

molti

dei

quali

subiranno

danni

nei

terremoti

del

1627

e

1731.

Si

nota

anche

l’importantissimo

tratturo regio Aquila-Foggia.

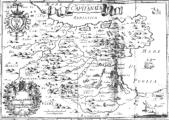

Altro

documento

iconografico

è

rappresentato

da

un

quadro

di

insieme

della

Capitanata

redatto

dall’abate

G.B.Pacichelli

(

Il

Regno

di

Napoli

in

prospettiva

,

Napoli

1703)

il

quale,

nelle

vesti

di

agente

del

duca

di

Parma

e

Piacenza,

visitò

San

Severo

durante

un

suo

viaggio

in

Puglia

nel

1679,

e

in

cui

si

nota

la

numerosità

delle

Chiese

oltre

ad

un

simbolo

che

la

individua

come

sede

Vescovile.

Altri

documenti

iconografici

sono

delle

vedute,

una

dello

stesso

Pacichelli

e

l’altra

del

Coronelli.

Approfondimento

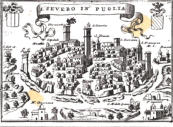

Le

rappresentazioni

del

Pacichelli

e

del

Coronelli,

eseguite

a

breve

distanza

dì

tempo,

nel

1679

e

nel

1706,

ci

mostrano

San

Severo

con

una

notevole

dovizia

di

particolari.

Il

paese

è

circondato

da

mura,

che

se

nella

veduta

del

Pacichelli

mostrano

una

evidente

continuità

(anche

se

a

ben

guardare

sbreccate

e

lesionate

in

vari

punti,

che

stanno

ad

indicare

lo

stato

di

vetustà

e

di

abbandono)

e

appaiono

interrotte

solo

in

corrispondenza

delle

porte

di

Apricena,

di

San

Nicola

e

di

Foggia,

nella

veduta

del

Coronelli

sono

per

ampi

tratti

inesistenti;

ciò

lascia

supporre

una

maggiore

integrazione tra città e territorio.

In

entrambe

le

illustrazioni

svetta

su

tutti

il

campanile

dì

San

Severino

seguito

da

quello

impropriamente

indicato

come

“Vescovado”

che

invece

deve

riferirsi

alla

Chiesa

Cattedrale;

poi

quello

di

San

Francesco,

della

Trinità

e

di

San

Giovanni

Battista.

Altri

piccoli

campanili

sono

pure

presenti

sulle varie chiese, del Carmine, della Pietà, di San Agostino, ecc.

Gli

edifici

indicati

sono

intervallati

da

ampi

spazi

esistenti

nel

tessuto

urbano,

probabilmente

ancora

provato

dalla

estesa

distruzione

del

terremoto

del

1627

e

dalle

successive

scosse

sismiche.

Il

Pacichelli

si

limita

ad

indicare

il

costruito,

il

Coronelli

invece

lo

correda

anche

con

giardini,

aree

verdi,

pozzi,

esistenza

confermata

anche

nel

libro

dello

stato

delle

anime

della Cattedrale del 1724.

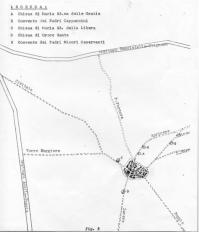

All’esterno,

extra

moenia

,

si

individuano

la

chiesa

del

SS.

Rosario,

il

Convento

dei

Cappuccini,

la

Chiesa

di

Santa

Maria

delle

Grazie

e

il

Monastero

dei

Padri

Zoccolanti

o

Minori

Osservanti.

Tali

poli

costituiranno

le

direttrici

di

espansione

della

città

nel

XVIII

secolo;

espansione

che

avverrà

dapprima

verso

le

Grazie

(A)

e

i

Cappuccini

(B)

cioè

via

di

Apricena

(Borgonuovo),

poi

verso

il

Rosario

(C)

fuori

porta

Castello,

lungo

la

via

che

mena

a

Torremaggiore

e

Civitate

(San

Paolo),

poi

verso

porta

San

Nicola

(San

Bernardino)

(E)

per

la

via

che

mena

a

San

Marco

e

San

Nicandro e, verso porta Lucera, la Chiesa di San Rocco o Croce Santa (D).

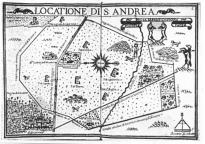

Altri

documenti

schematici

sono

le

due

tavole

degli

agrimensori

fratelli

Michele

pubblicate

nell’Atlante

della

locazioni:

la

locazione

di

Sant’Andrea

e

la

locazione

di

Arignano (1686).

In

entrambe

appare

San

Severo

vista

da

angolazione

diversa,

circondata

dai

terreni

coltivati

a

vigneti ed uliveti.

Nella

pianura

si

notano

nella

locazione

di

Sant’Andrea

branchi

di

bovini

e

di

pecore

al

pascolo,

che

conferma

la

destinazione

di

vaste

aree.

Si

nota

altresì

che

la

città

è

circondata

da

mura

e

torri.

In

primo

piano

si

individuano

la

porta

del

Castello

e

quella

di

Lucera

ed

è

sempre

presente il “tratturo”.

La locazione di Arignano

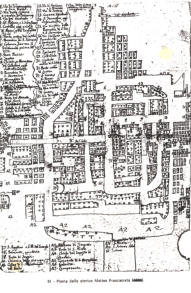

Nella

pianta

di

Matteo

Fraccacreta

redatta

intorno

al

1820

con

una

certa

attenzione

ai

rapporti

proporzionali

e

dimensionali,

anche

se

con

approssimazioni

nelle

forme,

si

distinguono,

oltre

al

nucleo

centrale

edificato,

le

case

fuori

le

mura

nelle

direzioni

già

indicate.

La

caratteristica

di

queste

zone

nuove

dì

espansione

è

la

linearità

e

geometria

degli

isolati

che

si

sviluppano

partendo

da

assi

principali,

formando

un

reticolo

con

il

favore

della

natura

pianeggiante

del

territorio.

Nei

secoli

successivi

il

tessuto

urbano

in

espansione

sarà

costituito

da

isolati

chiusi

con

cortili

all’interno,

che

andranno

man

mano

a

coprire,

estendendosi

verso l'esterno, aree più periferiche.

Preziose

indicazioni

in

questo

schema

planimetrico

sono

la

denominazioni

delle

strade

che

sono

qui

per

la

prima

volta

documentato

e

visualizzate.

Si

nota

il

grande

uso

dei

riferimenti:

Piazza

Trinità,

Via

San

Lorenzo,

ecc.,

strade

o

piazze

che

prendono

il

nome

dalle

importanti

realizzazioni

su

cui

prospettano o che lambiscono.

In

tale

figura

sono

anche

riportate

le

ubicazioni

delle

antiche

Porte,

le

4

antiche parrocchie e le relative grancie oltre ai Monasteri.